NEWS&EVENT

第1回「シビックテック・デザイン学創成寄付研究部門研究会」レポート

2025/09/19

東京大学空間情報科学研究センター シビックテック・デザイン学寄付研究部門(以下、CTDI)第一回研究会が、2025年6月20日(金)13:00〜15:00にオンラインにて開催されましたので、ご報告申し上げます。

本研究会には、シビックテックの研究者だけでなく、実践者、行政職員、企業関係者も委員として参加されました。

開会挨拶

東京大学空間情報科学研究センター長・CTDI部門長 関本 義秀先生

東京大学大学院情報学環准教授・CTDI副部門長 澁谷 遊野先生

開会に先立ち、CTDI部門長である関本義秀教授より開会の挨拶がありました。

関本教授からは、「本研究会は“実装研究会”であり、単なる報告の場ではなく、フィードバックをいただきながら委員の皆さまと共に取り組み、大きなイニシアチブを創出したい」との趣旨説明がありました。また、地域展開支援の観点から、学生やリカレント教育を受ける社会人など潜在層の掘り起こしを通じて、大きなコミュニティの形成が望まれるとのお話もありました。続いて、副部門長の澁谷遊野准教授より、CTDIの活動概要と本研究会の趣旨について説明がありました。

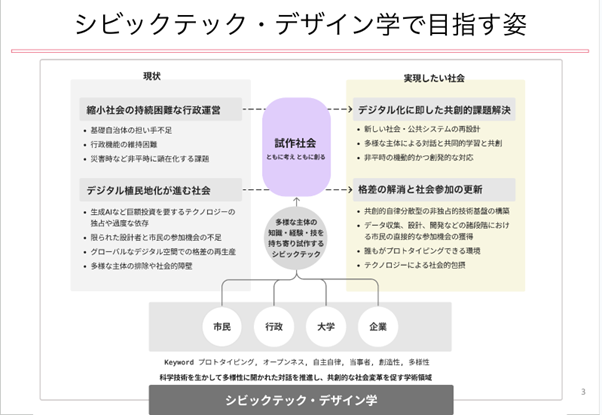

シビックテック・デザイン学

CTDIは昨年7月より活動を開始し、11月には国内外のシビックテック実践者や研究者が来日し、キックオフイベントを開催しました。今年度も引き続き、国境を越えた実務家・研究者の交流の場を創出する予定です。また、CTDIでは昨年度から事例研究と実証研究を開始しており、今回の研究会では第一回の話題提供として、教材開発と公開授業に関する取り組みについて藤野研究員から、また国内事例研究の成果と今後の展開について白澤研究員から、それぞれ報告がありました。

本年度前期授業開催概要ご説明

東京大学空間情報科学研究センター特任研究員 藤野朝咲氏

CTDIでは本年度、「デジタル技術と対話で創る未来 ーシビックテックを通じた参加の新しいかたちー」と題して、大学の学部生、大学院生(東京大学に限らず他大学からも歓迎、社会科学・都市計画・情報科学・政治学・公共政策学、工学をはじめとした幅広い専門領域の学生含)、社会人(企業、行政関係者、NPO/NGO含)を対象とした、公開講座を実施しています。5月から7月にかけて全10回の講義を実施しており、約50名の受講生が参加しています。

各回では研究者が専門分野からシビックテックに関連するインプットを行い、受講生はDiscord等を活用してコミュニケーションをとりつつ、東京大学本郷キャンパスまたはオンラインで毎週の授業に参加し、課題に取り組んでいます。講座は入門編という位置づけで、シビックテックの概念や意義、市民参加の歴史的背景や政府・自治体といったステークホルダーとの関係を理解する回や、オープンデータやオープンソースを用いたシビックテック事例を通じて、デジタル技術の活用方法を理解し、社会課題解決に応用できる力を養う回、協働のためのデザイン、プロトタイピング、コミュニティ形成のプロセス等を学び、シビックテックの実践的な手法を習得する回など、実施毎ごとに異なる講師が講義を行い、実社会の課題を発見し、自らがその課題解決に関わるやり方を考え、選ぶことで、社会に参加する態度を身につけることを目的としています。

講義では、各回の講義に関するリアクションペーパー、グループワーク及び発表を課題として出し、修了生へは修了証を発行予定であり講師陣は実際の講義を通して、再来年度の出版に向けて教科書の骨子を構築していく予定です。

千葉県流山市の循環型エコ活動推進プラットフォーム「もりポ」事例紹介

東京大学空間情報科学研究センター特任研究員 白澤美幸氏

また、事例報告「CTDI研究紹介:国内事例研究の成果と今後の展開」では本年2月、IIAS-DARPG 2025(国際行政学会とインド行政改革・国民苦情処理局 (DARPG)との連携による、 世界各国の研究者や実務家が集い研究成果と実践的知見を共有する国際行政科学研究所 (IIAS) の年次会議)内セッション”次世代行政改革のためのデジタル化社会におけるシビックテック”において研究発表を行った、千葉県流山市の循環型エコ活動推進プラットフォーム「もりポ」プロジェクトに焦点を当てた事例研究について発表を行いました。M-GTA(修正版グラウンテッドセオリーアプローチ)を用いて定性分析を行い、プロセスを明らかにし、 内在する概念抽出を試みました。

この研究により、シビックハッカーと地域社会をつなぐため「課題の明確化による地縁を超えた共感」や「目的を起点とした最適な技術の選択、時間や成果最大化の可能性」「課題解決のための手段としてのテクノロジーの選択」などが明らかとなりました。今後、シビックテック・デザイン学における

「会津地域での系統樹」

西会津町 CDO( 最高デジタル責任者) Code for Japan フェロー他 藤井靖史氏

最後に、Code for Japanフェローでもある西会津町CDO・藤井靖史氏より、「会津地域での系統樹」と題し、Code for Aizuを含む会津地域での活動について系統立てた説明がありました。会津地域での活動は多岐に渡り、活動それぞれの繋がりやありたい姿が重なるため主に時間軸と機能に分けご説明いただきました。

変化のスピードが早くなっている時代において外部環境により多くの地域の既存のパワーが弱くなってきていることに触れ、町は静的ではなく動的存在であり、テクノロジーによって全世界・全国の仲間と支え合いができるようになったと言及されました。既に講座等でも紹介いただいているSavepointについて「地域での取り組みには成功例だけでなく、失敗して止まってしまったものもあるが、それぞれには当時の文脈がある。それを記録しておくことが将来に役立つのではないか」と開発に対する観点を解説されていました。最後に、たとえ試行錯誤段階で痛い経験をしても、プロセス自体が楽しいと思えるのは、全国に同じように悩みながら取り組んでいる仲間がいるからだと述べられていました。

参加された委員会等は、 参加された委員からは、「試作段階で困難に直面しても、諦めずに対話を重ねていく中で新たな価値が生まれる。そこにシビックテックの本質があるのではないか」「うまくいかなかったプロジェクトの“遺産”をリサイクルする仕組みは、CTDIにとっても重要な視点だ」「何を作るかを聞き出すプロセスのほうが時間がかかる」「社会の中で具体的な形にして運営していくためのノウハウ、つまり技術(テック)もシビックテックに内包される概念ではないか」といった意見や、「手段の目的化」に対する懸念も共有されました。

本研究会は、2025年度に計4回の開催を予定しています。次回(第2回)の研究会は、2025年9月26日(金)13:00〜15:00にオンラインでの開催を予定しており、委員の皆さまから話題提供をいただきながら、活発な議論を通じて研究の深化を図ってまいります。